保守協会は、社会の要請に応えて、消防用設備等の適正かつ公正な保守点検、整備にかかわる技術の研究、伸長をはかり、優良な技術を提供する団体として事業を行い、火災予防並びに人命の安全に寄与し、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的に、消防設備大手メーカー各社を会員として昭和39年7月に設立されました。

| 1962年(昭和37年) | 社団法人日本火災報知機工業会において設立準備を開始 |

|---|---|

| 1963年(昭和38年) | 東京消防庁と社団法人日本火災報知機工業会による設立委員会を開催 |

| 1964年(昭和39年) |

東京都知事「39総行指収第514号」をもって、社団法人東京火災報知設備保守協会が設立許可となる 江東区深川猿江町にて業務を開始 |

| 1965年(昭和40年) | 事務所を港区赤坂青山南一丁目39番地に移転 |

| 1966年(昭和41年) |

熱感知器用加熱試験器(HK-1型)を開発 |

| 1967年(昭和42年) |

熱感知器用加熱試験器(HK-2型)を開発 分室を港区赤坂青山南一丁目9番地に開設 |

| 1969年(昭和44年) | 煙感知器用試験器を開発、以後改良を継続 |

| 1973年(昭和48年) | 事務所を新宿区矢来町81番地に移転 |

| 1975年(昭和50年) | 多摩支所を立川市錦町3丁目1番に開設 |

| 1976年(昭和51年) | 熱感知器用加熱試験器(HK-3型)を開発 |

| 1979年(昭和54年) |

当協会、防災メーカーの共催により、第1回保守実務者研修会開催(2024年現在、合計39回開催) |

| 1986年(昭和61年) |

東京サミット開催に伴う緊急サービス点検実施、緊急出動態勢を確保 |

詳細

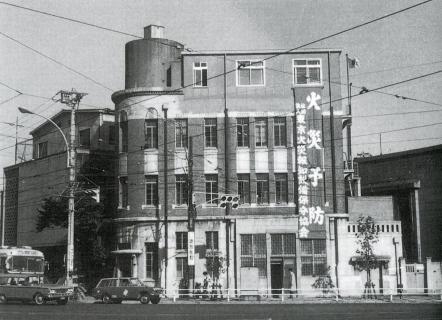

写真

|

|

| 猿江町 事務所 | 青山 事務所 |

火災報知器の共同検査

昭和39年10月28日より、東京消防庁が行う建物使用前検査と協会設立による引継ぎ検査を同時に行う共同検査を実施。また、東京消防庁の検査補助員として、都内主要防火対象物における自動火災報知設備の機能検査を実施しました。(昭和48年3月まで)

| 年次 | 実施件数 |

| 昭和39年度 | 136 |

| 昭和40年度 | 463 |

| 昭和41年度 | 596 |

| 昭和42年度 | 435 |

| 昭和43年度 | 221 |

| 昭和44年度 | 112 |

| 昭和45年度 | 32 |

| 昭和46年度 | 5 |

| 昭和47年度 | 3 |

開発の歴史

当保守協会では、昭和39年7月の設立以来、 消防用設備の点検を適正に、さらに効率的かつ安全に行うために、試験器具の研究・開発を進めてきました。

設立当時、スポット型感知器の現場における作動試験は、アルコールランプを用いて極めて簡易な方法で行っていましたが、 この方法は裸火であるため、加熱による感知器の損傷・火災発生の危険がありました。

昭和40年10月、各都道府県消防主管課長宛に「自動火災報知設備のうち感知器に関する現場試験について」(昭和40年10月21日付自消丙予発第165号 消防庁予防課長通知)の通達が出されました。

この通達により、試験は従来の方法より、感知器を加熱し作動するまでの時間を測定して良否を測定する方法に改められ、加熱試験器による試験方法も、下記のように感知器の種類によって異なるようになりました。

| 差動式スポット型感知器・補償式スポット型感知器の場合 | 白金カイロ式・赤外線電球式 |

| 定温式スポット型感知器の場合 | 白金カイロ式・アルコールランプ式 ・赤外線電球式 |

しかし、定温式スポット型感知器の試験をする場合、

| 1 | 白金カイロ式は温度が容易に上がらず規定値内で作動しない。 |

| 2 | 赤外線電球式は電源コードが必要となるため現場試験に用いるには種々の支障がある。 |

等、様々な問題も抱えていました。

昭和41年4月、保守協会技術スタッフ内において、いずれの感知器にも有効な単一試験器の必要性が提唱され開発に着手し、同年12月、HK-1型加熱試験器を完成させ実用新案登録を申請しました。 続いて昭和42年9月に改良型のHK-2型を開発。昭和44年7月に実用新案権を取得し、昭和45年8月に社団法人日本火災報知機工業会主催の各種実験及びテストにて、その性能が高く評価されました。

その後、昭和 51年3月、HK-3型白金カイロ式加熱試験器を開発。昭和51年8月現場試験に適合する試験器として自治省消防庁の認定を受けています。

HK-3型加熱試験器は開発当初、従来の火口を使用していましたが、より安定した火力を得るべく専用の火口の開発が急がれました。

昭和61年3月に加熱試験器「HK-3型」用専用火口が開発され、従来の火口より効率的かつ安全に点検を行えるようになりました。

保守協会では今後も、消防用設備の点検を適正に、さらに効率的かつ安全に行うために、試験器具の研究・開発を進めて行きます。